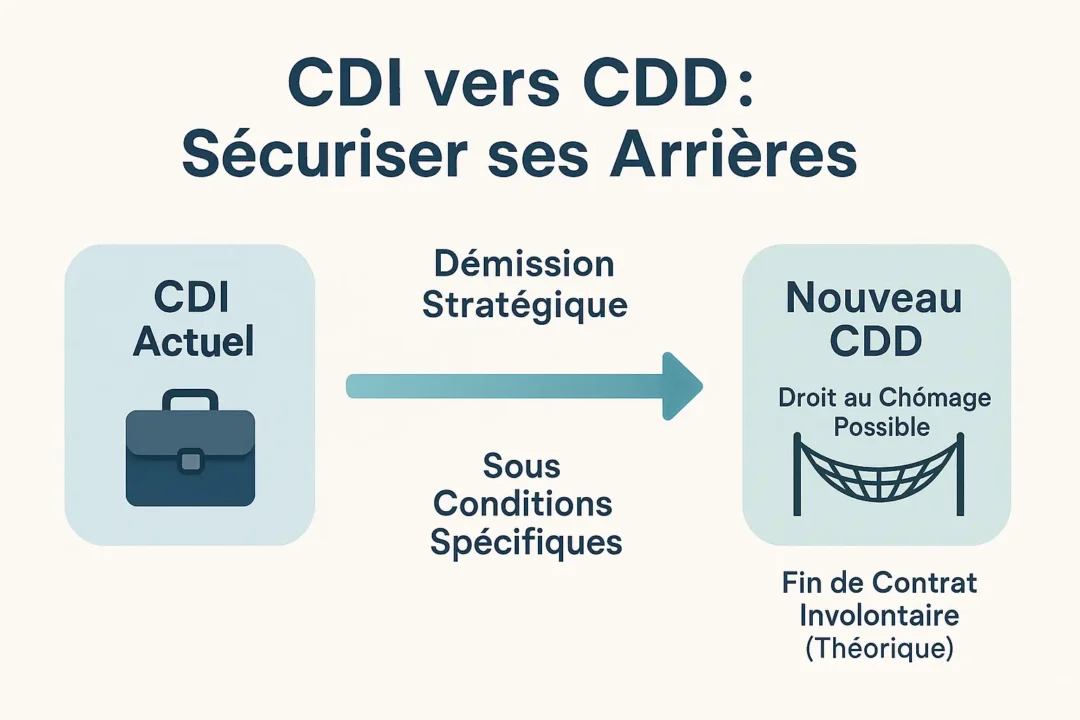

Quitter un CDI pour un CDD : droit au chômage possible ?

L’essentiel à retenir : Démissionner d’un CDI pour un CDD peut ouvrir droit au chômage si le CDD dure au moins 65 jours ou 455 heures, après cette période. La fin du CDD, considérée comme involontaire, efface la démission initiale, offrant une sécurité financière pendant votre reconversion !

Vous imaginiez qu’une démission de CDI coupait net vos droits au chômage ? Réveillez-vous : un CDD bien planifié peut tout changer ! Saviez-vous qu’un contrat de 65 jours travaillés (ou 455 heures) suffit à effacer votre démission initiale ? Mieux : même un court CDD peut devenir un levier après 121 jours de chômage, grâce au réexamen par l’Instance Paritaire Régionale. Et si vous intégrez l’un des 17 motifs de démission légitime (déménagement, non-paiement des salaires…), la donne bascule encore ! Attention cependant : le CDD doit être un vrai emploi, pas un montage artificiel. Prêt à réinventer votre transition pro ?

- Démissionner d’un CDI pour un CDD : le chômage, c’est possible ?

- La règle de base : pourquoi une démission classique bloque vos droits ?

- La stratégie gagnante : le cdd pour « effacer » votre démission

- Et si le cdd est trop court ? le plan b du réexamen

- L’exception qui confirme la règle : les cas de démission légitime

- Les risques à connaître avant de vous lancer

- Votre plan d’action : les démarches étape par étape

Démissionner d’un CDI pour un CDD : le chômage, c’est possible ?

Vous êtes en CDI mais une opportunité en CDD vous tente ? On vous a dit que quitter un CDI signifiait zéro chômage ? Détrompez-vous ! Il existe des moyens légaux de sécuriser vos droits, même après une démission. Le passage CDI-CDD n’en fait pas partie officiellement.

L’idée n°1 à comprendre : ce n’est pas la démission du CDI qui compte, mais la fin de votre CDD. Quand un CDD arrive à son terme naturel, c’est considéré comme une rupture involontaire – éligible au chômage sous conditions. Votre CDD doit durer au moins 3 mois (ou 65 jours travaillés) pour que cette règle s’applique.

Pourquoi ce détail change tout ? Parce que la fin de votre CDD efface l’effet de votre démission initiale si vous respectez deux règles clés. On vous explique comment transformer cette transition en stratégie gagnante. Contactez Pôle Emploi dès que vous envisagez ce changement pour anticiper les pièges.

La règle de base : pourquoi une démission classique bloque vos droits ?

Le principe de la privation involontaire d’emploi

France Travail ne verse l’allocation chômage que si la perte d’emploi est involontaire : licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle. Une démission, même motivée, n’ouvre pas de droits à l’ARE puisque vous choisissez de partir.

Exemples : un licenciement ou une fin de CDD sont indemnisables. En revanche, une démission sans motif légitime ferme l’accès au chômage. C’est strict, mais c’est la règle. Notez qu’il existe 17 cas de démission légitime (comme un déménagement pour suivre son conjoint), mais quitter un CDI pour un CDD n’en fait pas partie.

Les conséquences directes d’une démission de CDI

Démissionner d’un CDI entraîne un risque financier. Même après des années de cotisation, un départ volontaire n’active pas l’ARE. Une exception : votre employeur ne peut refuser votre démission (article L1237-4 du Code du travail), mais cela ne change rien aux droits au chômage.

Le CDD post-CDI offre une piste : si sa durée atteint 3 mois (ou 65 jours travaillés), sa fin – rupture involontaire – peut ouvrir des droits à l’ARE. En résumé : cette période neutralise la démission initiale. Une solution à garder en tête ! Attention toutefois : si le CDD dure moins de 65 jours, il faudra attendre 4 mois de chômage avant de demander un réexamen de votre situation à France Travail.

La stratégie gagnante : le cdd pour « effacer » votre démission

La condition clé : la durée de travail post-démission

Voici la règle à graver dans le marbre : pour neutraliser les effets d’une démission, vous devez retravailler au moins 65 jours ou 455 heures après votre départ. C’est la clé pour débloquer le chômage.

Pour neutraliser les effets d’une démission, il faut avoir retravaillé au moins 65 jours ou 455 heures. C’est la condition indispensable pour ouvrir vos droits au chômage !

France Travail raisonne ainsi : si vous enchaînez un CDD de plus de 65 jours après votre démission, c’est la fin de ce CDD qui sera prise en compte, pas votre départ volontaire. C’est comme si votre démission s’effaçait dans la foulée.

Comment ça marche concrètement ?

Imaginons le scénario parfait : vous quittez votre CDI, vous signez un CDD de 4 mois, puis… le contrat arrive à son terme. Bingo ! La fin de ce CDD est une privation involontaire d’emploi, et vos 65 jours travaillés valident vos droits au chômage.

Pas de panique si vous tombez sur un CDD court : si vous atteignez les 65 jours, votre démission initiale disparaît des radars de Pôle Emploi. Vos allocations se calculeront alors sur vos derniers salaires du CDD, pas sur les anciens du CDI.

Le calcul de votre allocation dépendra alors de vos derniers salaires. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide sur le chômage après un CDD.

Tableau récapitulatif des situations

| Votre Situation | Durée du CDD post-démission | Droit au chômage (ARE) |

|---|---|---|

| Démission d’un CDI (sans reprise d’emploi) | N/A | Non (sauf démission légitime) |

| Démission CDI puis CDD | Moins de 65 jours / 455 heures | Non (sauf réexamen après 4 mois) |

| Démission CDI puis CDD | Au moins 65 jours / 455 heures | Oui (si les autres conditions sont remplies) |

Et si le cdd est trop court ? le plan b du réexamen

La règle des 121 jours

Vous avez démissionné de votre CDI pour un CDD qui n’a duré que quelques semaines ? Pas de panique ! Même sans remplir les 65 jours de travail requis, une solution existe. Après 121 jours de chômage (environ 4 mois), vous pouvez demander un réexamen de votre situation. Mais attention : pendant cette période, vous ne percevrez aucune allocation. C’est une étape cruciale pour rebondir.

Comment convaincre l’instance paritaire régionale (IPR) ?

L’Instance Paritaire Régionale (IPR) est là pour évaluer les dossiers en cas de démission non légitime. Pour obtenir l’ARE, vous devez prouver votre implication active dans la recherche d’emploi. Voici ce que l’IPR attend de vous :

- Vos recherches d’emploi actives : Conservez des copies de vos candidatures, mails d’entretien, ou preuves de connexion sur des plateformes comme APEC ou LinkedIn.

- Des reprises d’emploi courtes : Même un intérim de quelques jours compte ! Gardez vos fiches de paie ou contrats à portée.

- Des formations suivies ou planifiées : Inscrivez-vous sur des plateformes comme France Travail ou des organismes certifiés (AFPA, GRETA, etc.).

Si l’IPR valide votre dossier, le versement de l’ARE commence au 122e jour de chômage. Notez que les aides ne sont pas rétroactives. Préparez donc votre dossier dès maintenant !

L’exception qui confirme la règle : les cas de démission légitime

Quand votre démission vous donne des droits

Vous démissionnez d’un CDI mais vous pensez avoir droit au chômage ? Pas de panique ! Il existe 17 cas où la loi considère votre départ comme “légitime”, ouvrant droit à l’ARE. Saviez-vous que ces exceptions permettent de contourner la règle stricte de Pôle Emploi ?

Pour en bénéficier, vos motifs doivent être clairs et justifiés. France Travail exige des preuves solides. Par exemple, si vous quittez pour suivre votre conjoint·e, un simple déménagement ne suffit pas : il faut prouver que ce dernier·e a changé de poste ou d’entreprise. Prêt·e à explorer les scénarios possibles ?

Quelques exemples concrets de démissions légitimes

Voici les cas les plus fréquents où la démission est reconnue légitime :

- Suivre votre conjoint·e après une mutation professionnelle ou un nouveau poste. Attention : seule la recherche d’un emploi de votre moitié justifie votre départ, pas un simple déménagement.

- Démission pour non-paiement des salaires après une décision de justice. Sans jugement attestant du défaut de l’employeur, ce motif n’est pas recevable.

- Mariage ou PACS entraînant un déménagement dans les deux mois avant/après l’événement. Justifiez votre union avec un livret de famille ou un certificat de PACS.

- Démission d’un CDI repris après un licenciement, si le nouveau contrat dure moins de 65 jours travaillés (ou 88 jours à partir d’avril 2025). Ce cas spécifique concerne les retours à l’emploi rapides.

Chaque situation exige des pièces administratives précises : livret de famille, jugement prud’homal, attestation employeur… Un oubli pourrait vous priver de vos droits ! N’attendez pas pour les rassembler.

Les risques à connaître avant de vous lancer

Le risque de requalification par france travail

Vous avez démissionné de votre CDI pour un CDD ? Attention, France Travail pourrait considérer cette manœuvre comme une tentative de fraude. Le CDD doit être un vrai contrat de travail, avec des missions réelles, pas un montage artificiel pour bénéficier du chômage.

Si vous exercez effectivement les fonctions prévues dans le CDD, le risque est faible. Votre intention de changer de projet professionnel reste légitime. Mais comme le rappelle la source officielle :

« Attention, le CDD doit correspondre à un emploi réel. Toute manœuvre visant uniquement à créer une fin de contrat involontaire peut être contestée par France Travail. »

Attention à la rupture anticipée du CDD !

Et si vous mettez fin à votre CDD avant la date prévue ? Cela pourrait tout remettre en cause ! En cas de démission de votre CDD, vous perdez vos droits au chômage, à moins que cette rupture ne relève d’une démission légitime (comme un déménagement pour suivre votre conjoint).

En revanche, si c’est votre employeur qui rompt le CDD (même pendant la période d’essai), vous bénéficiez d’une rupture involontaire et vos droits au chômage s’ouvrent, à condition d’avoir travaillé 65 jours minimum. C’est un point crucial à comprendre pour éviter les mauvaises surprises !

Votre plan d’action : les démarches étape par étape

Avant, pendant et après : le timing est clé

Envie de changer d’emploi mais inquiet pour vos droits au chômage ? Sachez que tout est une question de timing.

Démissionnez de votre CDI en respectant votre préavis. Enchaînez avec un CDD d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures. Attention aux trous entre les contrats : un écart supérieur à 30 jours pourrait être problématique.

Pas de solution miracle, mais une règle à suivre : évitez les trous trop longs entre vos contrats. Si vous respectez ces conditions, vous transformez votre démission en opportunité.

L’inscription à France Travail : ne perdez pas de temps !

La clé ? S’inscrire dès le lendemain de la fin de votre CDD. Chaque jour compte ! Retarder pourrait réduire vos droits.

Suivez ces 3 étapes simples :

- Préinscrivez-vous en ligne sur francetravail.fr

- Rassemblez vos documents : pièce d’identité, carte vitale, RIB et surtout l’attestation employeur de votre CDD

- Confirmez votre inscription lors d’un entretien avec un conseiller. Cet entretien est l’occasion d’expliquer votre situation et de poser toutes vos questions.

Pour un aperçu complet des démarches, n’hésitez pas à consulter notre guide pour toucher le chômage.

Le mot de la fin : à vous de jouer !

Vous l’avez compris : démissionner d’un CDI pour un CDD n’est pas une impasse. Vérifiez juste que votre CDD ait duré au moins 65 jours ou 455 heures.

Préparez vos dossiers, respectez les délais et saisissez l’opportunité pour rebondir. Le chômage n’est pas une fatalité, mais un tremplin si bien préparé. Selon France Travail, 68 % des demandes respectant ces critères aboutissent à une indemnisation.

Alors, prêt à sauter le pas ? Avec une bonne préparation, vous transformez votre audace en sécurité sociale. Pourquoi attendre ?

En résumé, démissionner d’un CDI pour un CDD peut vous ouvrir le chômage si votre CDD dure au moins 65 jours ou 455 heures. Si trop court, un réexamen après 121 jours de chômage reste possible. Respectez les étapes, prouvez votre bonne foi, et sautez le pas en toute sérénité ! Alors, prêt à sauter le pas ?

FAQ

Comment partir d’un CDI vers un CDD sans perdre ses droits au chômage ?

Simple : après votre CDD d’au moins 65 jours travaillés (ou 455 heures), la fin du CDD est considérée comme une perte d’emploi involontaire. Votre démission initiale du CDI est alors « oubliée » par France Travail !

Attention, sans ce seuil de 65 jours, vous devrez attendre 121 jours de chômage pour demander un réexamen. Alors, priorité au CDD solide !

Comment récupérer ses droits au chômage après avoir démissionné ?

Rien de perdu ! Si votre CDD dure plus de 65 jours (ou 455 heures), c’est la fin de ce CDD qui compte. Vous pouvez alors toucher le chômage comme après toute fin de contrat involontaire.

Et si votre CDD est court ? Rien ne vous empêche de demander un réexamen après 121 jours de chômage. Preuves de recherches actives en main, vous avez une chance !

Est-il légal de quitter un CDI pour un CDD ?

Oui, tout à fait ! Rien n’interdit de démissionner d’un CDI pour un CDD. Ce n’est pas une fraude, à condition que le CDD soit un vrai travail, avec des missions réelles et un contrat officiel.

L’essentiel ? Ne pas créer un « CDD bidon » juste pour enchaîner sur le chômage. France Travail vérifie toujours la réalité de l’emploi.

Et si je trouve un CDI en cours de CDD, puis-je rompre mon CDD ?

Oui, mais attention ! Si c’est vous qui quittez le CDD avant son terme, c’est considéré comme une démission. Vous perdez alors le statut de « chômeur involontaire » et vos droits au chômage.

À l’inverse, si votre employeur met fin au CDD (même pendant la période d’essai), vous avez droit au chômage, à condition d’avoir travaillé plus de 65 jours (ou 455 heures).

Comment rompre un CDD avec un CDI en poche ?

Si votre CDD est en cours et que vous décrochez un CDI, deux options : le CDD peut être rompu par votre employeur (licenciement) ou expirer naturellement à la date prévue. Dans ce cas, pas de problème pour le chômage.

Mais si vous quittez le CDD de votre propre chef, France Travail le verra comme une démission. Résultat : vous devrez attendre 121 jours ou prouver une démission « légitime » (comme suivre un conjoint suite à un déménagement).

Chômage après démission en 2025 : quels changements ?

En 2025, la règle des 65 jours travaillés reste d’actualité. Mais attention : pour les démissions « légitimes » après un licenciement, ce seuil passe à 88 jours travaillés (ou 610 heures) après le 1er avril 2025.

Autre nouveauté : les démarches s’accélèrent. France Travail propose désormais des réponses en ligne plus rapides pour les demandes de réexamen. Idéal pour gagner du temps !

Démissionner = fin du chômage ? Pas toujours !

Démissionner bloque le chômage… à moins que ! Si vous enchaînez avec un CDD de plus de 65 jours (ou 455 heures), c’est la fin de ce CDD qui compte. Vous devenez alors éligible à l’ARE.

Sans CDD, impossible de toucher le chômage sauf dans les 17 cas de démissions « légitimes » : déménagement lié au conjoint, non-paiement des salaires, harcèlement, etc. La preuve écrite est votre meilleure alliée !

Comment réactiver ses droits au chômage après une pause ?

Deux cas de figure : soit vous avez un CDD de plus de 65 jours (ou 455 heures), et vos droits s’ouvrent après sa fin. Soit vous devez prouver une démission « légitime » ou attendre 121 jours de chômage avant de demander un réexamen.

Préparez vos justificatifs : recherche d’emploi active, formations suivies, ou toute preuve d’engagement. France Travail examine chaque cas avec rigueur, mais reste ouvert si vos démarches sont concrètes.

Nouvelles règles du chômage : à quoi faut-il s’attendre ?

2025 durcit légèrement la condition des 65 jours pour les démissions « légitimes » après un licenciement : désormais 88 jours travaillés ou 610 heures. Mais le reste reste inchangé.

Autre évolution : les dossiers sont plus digitalisés. En ligne, vous pouvez gérer vos démarches en temps réel. Un plus pour les freelances et les travailleurs atypiques !